IN DER PRESSE

DIE WELT

20. Oktober 2006

|

|

DIE WELT: 20-10-2006

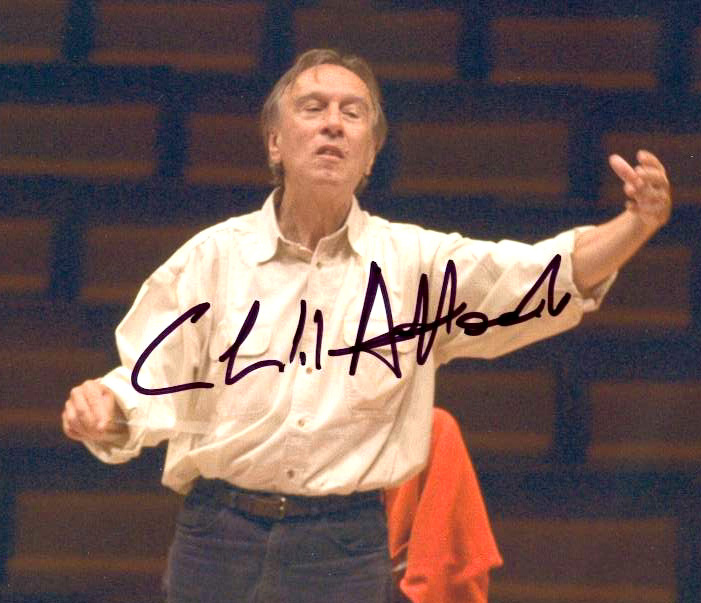

Serie Berliner Philharmoniker: Wie der italienische Dirigent Claudio Abbado zwölf Jahre lang den Ton vorgab.

Von Manuel Brug

Der Herbst des Patriarchen hatte alle ein wenig müde werden lassen. Umso überraschender, dass die Berliner Philharmoniker nur zwei Monate nach dem plötzlichen Tod des schon lange kranken Herbert von Karajan im Juli 1989, während ein paar Kilometer weiter die deutsche Wende herbeidemonstriert wurde, eine musikalische Wende der ganz anderen Art einleiteten und den selbst überraschten Außenseiter Claudio Abbado zu ihrem neuen Chefdirigenten wählten. Als der dann 1990 antrat, erlebte er ein total verändertes, damals noch im Wiedervereinigungstaumel befindliches Deutschland mit der Bald-Wieder-Hauptstadt Berlin und eine sich stark wandelnde Orchesterrepublik. Was er, der seit 1966 mehr als zwanzig Konzertprogramme mit dem Orchester absolviert hatte, nur noch beschleunigte. Ausgerechnet der freie und unabhängige, dabei so schweigsame und alles andere als autoritäre Claudio Abbado ließ den langen Schatten Karajans schneller als gedacht verblassen.

Claudio Abbado, geboren am 26. Juni 1933 in Mailand, Norditaliener, aber auch geprägt durch das sizilianische Erbe seiner Mutter, hat finanzielle Beschränkung, aber auch großen musikalischen wie emotionalen Reichtum in seiner Musikerfamilie erfahren. Er hat das zeitlebens weitergegeben. Schon in seiner Zeit als Konservatoriumslehrer in Parma, nachdem er in Wien durch die Dirigentenschmiede Hans Swarowskys gegangen war. Er gründete

Jugendorchester wie das European Chamber Orchestra und das Gustav Mahler Jugendorchester, leistete an der Mailänder Scala (1968-86) Pionierarbeit. Mögen seine Jahre beim London Symphony Orchestra (1972-88) und an der Wiener Staatsoper (1886-91) nicht immer glücklich gewesen sein, zehrt doch besonders die konservative Donaumetropole mit dem von ihm 1988 begründeten "Wien modern"-Festival noch heute von ihnen.

Die nun folgenden zwölf Jahre an der Spitze der Berliner Philharmoniker bis 2002 haben diese Lebensleistung zu einem eindrucksvollen Resümee vereint. Abbados Präferenzen gipfelten besonders in den ersten Jahren in den aufwendig synergetischen, Musik, Literatur, Drama, bildende Kunst und Film zu einem Thema zusammenführenden Philharmoniker-Zyklen, die unter Motti wie "Prometheus", "Faust", "Der Wanderer" oder "Liebe und Tod" standen.

Das Berlin der Nachwendejahre demonstrierte hier geistige wie finanzielle Potenz - und die Philharmoniker gaben mit ihrem neuen Kurs als Speerspitze der Spreekultur eindrucksvoll den Ton an. Der hatte sich freilich auch innerhalb des Orchesters gewandelt. In

einer der ersten Proben ließ der neue Chefdirigent sich vernehmen: "Mein Name ist Claudio". Was folgte, war Demokratie pur - in einer eigentlich auf den Willen eines Einzelnen eingeschworenen

Gemeinschaft. Abbado aber wollte eine Kammermusik der 120, jeder war gleich wichtig. Besonders die Streicher fanden zu einer gleichatmenden Geschlossenheit, gepaart mit individueller Spielkunst, die es so frei und doch unisono unter Karajan nie gegeben hat.

So erarbeitete sich Claudio Abbado ein deutsches Repertoire, zentriert um Beethoven, Brahms vor allem, Mendelssohn, auch Mozart und Bruckner.

Das Orchester verjüngte und veränderte sich unter ihm, auch den

Osterfestspielen gab er mit der "Kontrapunkte"-Reihe neuen Sinn und zusätzlichen Zweck. Claudio Abbado hielt sich eine Wohnung in Berlin, hatte seinen Freundeskreis, gab legendäre Essen, und war doch eine scheue, zurückgezogene Person. Die Aufführungen waren ihm das

Eigentliche, da erst sollte jeder seine Reserven entfalten. Nicht jeder mochte das, die neue Freiheit war nicht für jeden Musiker als Dauerzustand angenehm. Doch der Chef schwieg und musizierte - auf allerhöchstem, weltweit anerkanntem Niveau. Bis er 1998 eher beiläufig verlauten ließ, er wolle seinen 2002 auslaufenden Vertrag nicht erneuern, lieber "lesen, wandern und segeln".

Die Musikwelt stand Kopf, bisher hatte noch jeder philharmonische Chef Berlins sein Haus nur als Toter verlassen. Und fast wäre es auch diesmal so gekommen. Claudio Abbado wurde krank auf den Tod und heilte sich - durch Musik, gegen ärztlichen Rat, mit Wagner, Verdi und

Mahler. Die während und nach dieser Zeit absolvierten Konzerte waren gleichzeitig Requiem und Jubelfeier, ließen ihn und sein Orchester

untrennbar zusammenwachsen, ermöglichten ungeahnte Steigerungen an Intensität.

Als er im April 2002 abtrat, da tat er das denkbar unpathetisch - als Menschen-Maestro. Und bis heute halten ihm viele seiner Berliner

Musiker die Treue. So wird Claudio Abbado mehr und mehr zu dem, wofür er letztlich den Grundstein während seiner Berliner Jahre gelegt hat: zur in seiner Generation einzig weltberühmten moralischen wie geistigen Autorität am Dirigentenpult, ein musikalisches Weltgewissen mit Taktstock.

Artikel erschienen am 20.10.2006

|

Der Wanderer |

|

Sich erinnern |

|

Um CAI zu kennen |

|

Schreiben Sie uns |